Según Juan Quintana, director de la Fundación Grünenthal

“Si se suma la pérdida de bienestar equivalente de los pacientes, el impacto del dolor crónico sobre el PIB alcanza el 32,5%”

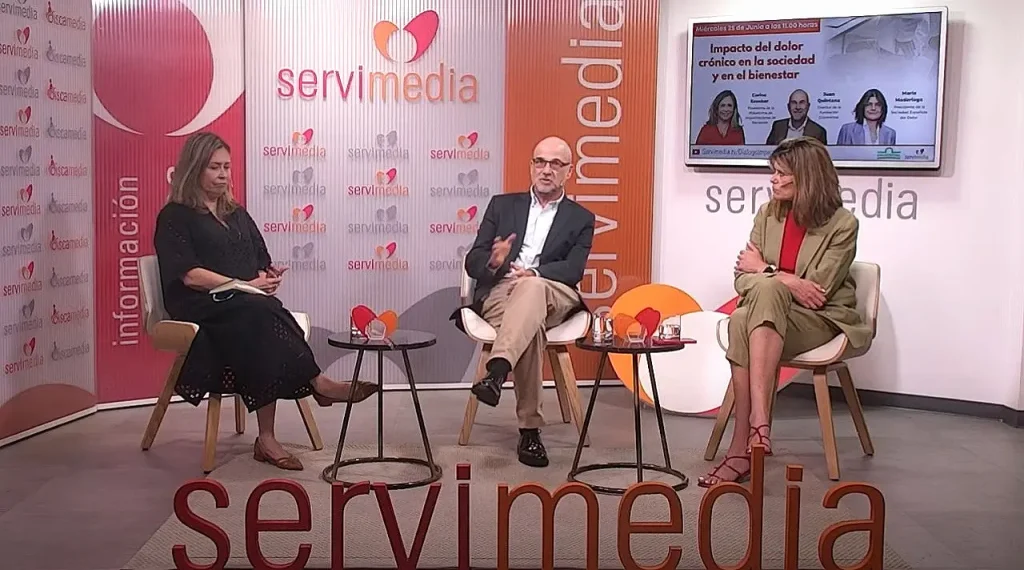

Así lo expresó Juan Quintana, director de la Fundación Grünenthal, en el diálogo sobre ‘Impacto del dolor crónico en la sociedad y en el bienestar’, celebrado este miércoles 25 de junio en la sede de la agencia de noticias Servimedia, en el que además se abordaron otras cuestiones como el desconocimiento de las causas del dolor crónico por parte de las personas que conviven con él o el papel de las administraciones y las asociaciones de pacientes para prestar una mejor atención integral.

Por Nat Carrasco

El dolor crónico fue el eje central del encuentro 'Impacto del dolor crónico en la sociedad y en el bienestar', moderado por José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, en el que varios expertos abordaron los principales efectos de esta patología tanto en los propios pacientes como en sus cuidadores y familiares y en el sistema sanitario.

En concreto, en el diálogo participaron Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP); Juan Quintana, director de la Fundación Grünenthal: y María Madariaga, presidenta de la Sociedad Española del Dolor (SED).

González Huesa puso sobre la mesa, con carácter previo al inicio del debate, algunos datos especialmente llamativos recogidos en el Barómetro del dolor crónico en España 2022, elaborado por la Fundación Grünenthal.

En este sentido, resaltó que el dolor crónico afecta al 25,9% de la población adulta española (unos nueve millones de personas), que lo padecen más las mujeres que los hombres, que la duración media de ese dolor es de 6,8 años y, por último, que un 27% de los pacientes no conocen la causa de este dolor.

Impacto económico

Uno de los primeros aspectos que se abordaron durante el encuentro fue el impacto económico de las patologías asociadas al dolor crónico. Como explicó Juan Quintana, desde la Fundación Grünenthal llevan 25 años trabajando “por el bienestar de las personas que sufren dolor y por sus cuidadores”, durante los cuales han impulsados diferentes proyectos para “concienciar a la sociedad” y para ayudar a quienes padecen dolor crónico a “entender mejor esta patología”.

Asimismo, él director de la Fundación Grünenthal indicó que “hemos intentado establecer una medición de lo que es el dolor crónico para la persona que lo sufre y de la pérdida de calidad de vida y de bienestar que padecen, precisamente, por ese dolor crónico”. Y, a este respecto, añadió que “no pretendemos poner un valor económico definitivo porque, en realidad, no hay valor económico que compense (el dolor crónico)”.

En la misma línea, avanzó que, aunque en términos directos esta patología tiene un impacto en el PIB que alcanza el 2,5%, éste “llega al 32,5% si sumamos la pérdida de bienestar equivalente de las personas que padecen dolor crónico en España, es decir, el ingreso adicional que tendrían que percibir estas personas para que compensara la perdida de bienestar por el impacto del dolor crónico en su vida cotidiana”.

También valoró el impacto económico del dolor crónico Carina Escobar, quien puso de relieve que “el dolor genera también aislamiento y es una de las primeras consultas medicas que se hacen. Acudimos mucho a la asistencia sanitaria, con lo cual, es una carga importante para el sistema”.

Y, por su parte, María Madariaga aseveró que “una pérdida de bienestar es cuantificable” y, precisamente, “cuantificar económicamente es la mejor manera para que un interlocutor con cero empatía pueda hacerse cargo de cuál es realmente la desventaja de una persona con dolor crónico frente a una persona que no tenga este problema”. Por este motivo, agregó, “las políticas y la realidad sanitarias deben responder o tener conciencia de esa deuda y, al menos, tratar de mejorar esas condiciones asistenciales”.

Administraciones

En cuanto al papel que vienen desempeñando las administraciones en relación con esta patología, Juan Quintana recordó que, siguiendo uno de los objetivos de la Fundación Grünenthal, han presentado a las administraciones públicas las principales conclusiones de las investigaciones que han realizado con el fin de tratar de promover iniciativas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. “Estos datos son importantes para que la administración tome conciencia de la importancia de esta enfermedad”, señaló.

Asimismo, también incidió en que es necesario recordar que “el dolor crónico es una enfermedad invisible” y que “no es fácil que la sociedad entienda el dolor crónico como enfermedad”, ya que “el dolor se ha asociado a una manera de ‘quejarse’ de un problema que, históricamente, se ha tratado de ocultar”.

A este respecto, Quintana se mostró taxativo y apuntó que “esto es un lastre que ha arrastrado la sociedad y las personas que padecen dolor crónico y hay que revertirlo”.

Por su parte, Carina Escobar expresó que tanto desde el Ministerio de Sanidad como desde las comunidades autónomas se siguen en la actualidad diferentes planes e iniciativas en la gestión de las unidades del dolor. “Sí que se están haciendo esfuerzos, pero nos falta saber qué modelos de atención tenemos centrado en las personas, teniendo en cuenta que cada vez habrá mayor envejecimiento y cronicidad”, aseguró.

Área biopsicosocial del dolor crónico

El vínculo entre el dolor crónico y el ámbito biopsicosocial fue otro de los asuntos abordados en el encuentro. Sobre ello, Juan Quintana reveló que más del 22% de la población con dolor crónico tiene síntomas de depresión y el 27%, de ansiedad. Y, además, consideró que “esto ha evolucionado mucho” puesto que “antes se hablaba más de la parte física del dolor, pero ahora la parte biopsicosocial está mucho más sobre la mesa”.

María Madariaga, por su parte, instó a contar con “una atención de primera línea más continua para el paciente y mejor dotada para que se pueda atender a la población de una manera más global, para que no sólo se dé respuesta al aspecto biomédico, sino también al psicológico”. En este sentido, afirmó que “cuanto antes tratemos estos aspectos, mejor resultado tendrán”.

Tratamientos y pacientes

Por fortuna, los tratamientos para paliar el dolor crónico han venido evolucionando con el paso de los años. Según María Madariaga, “tecnológicamente, hay muchas innovaciones, sobre todo, en el área de la neuroestimulación y en las terapias más avanzadas para distintos tipos de dolor”. Sin embargo, también consideró que “hay cosas muy interesantes que necesitamos poner a disposición de los pacientes de manera más accesible”.

En este sentido, explicó que, actualmente, existe un conocimiento y un nivel de evidencia mucho mayor sobre cuál es el mejor abordaje del dolor, por lo que “vamos conociendo cada vez más cuáles son los diferentes aspectos de, por ejemplo, dolor inflamatorio, dolor neuropático, dolor nociplástico…”.

En el caso de la evolución experimentada por parte de los pacientes, Carina Escobar manifestó que sí perciben que se está innovando, “tanto en los fármacos como, sobre todo, en las técnicas, que para nosotros son fundamentales”.

Pero también detalló que, cuando alguien llega demasiado tarde al diagnóstico de dolor, es preciso trabajar con otros especialistas que sepan diagnosticar el dolor crónico. Por esta razón, precisamente, exigió que “dentro de la historia clínica, haya también una valoración del dolor crónico en cualquier paciente”.

Personas mayores

Con el envejecimiento, existen mayores probabilidades de tener dolor crónico. Así lo destacó María Madariaga, quien, a pesar de ello, apuntó que “el dolor crónico de mayor impacto lo vemos en personas que aún están en edad productiva, antes de su jubilación” y que “de hecho, en el Barómetro del dolor crónico en España 2022, la media de edad está en torno a 52 años y el 30% de toda esta población tiene problemas de adaptación laboral”.

Asimismo, expuso que, en ocasiones, son las propias personas mayores las que “se quedan atrás” porque “tienden a asumir que es normal”. Y, en este sentido, añadió que “el dolor del anciano queda más en el ámbito de la atención primaria y, aunque llega también a la unidad del dolor, lo hace cuando el estado de cronificación es muy superior”.

En cuanto al envejecimiento y el dolor crónico, Juan Quintana quiso subrayar la importancia de un asunto como el de la ruralidad y la territorialidad que caracterizan a España por encima de otros países de la Unión Europea. “Somos un país con muchísima ruralidad y ahí el envejecimiento de la población es especialmente elevado. Y, por ello, el acceso a tratamientos y a hospitales es mucho más complicado”, destacó.

Desconocimiento

Uno de los principales datos que recoge el Barómetro del dolor crónico en España 2022 señala que el 27% de los pacientes con dolor crónico desconoce la causa de su dolor. A este respecto, la presidenta de la Sociedad Española del Dolor (SED) expresó que esto es algo que “nos saca los colores a los profesionales de la salud porque significa que no hemos filiado el dolor y no lo hemos documentado en los informes del paciente”.

En la misma línea, sentenció que “tener un reconocimiento diagnóstico es tan importante como tener una enfermedad porque, si no lo tienes reconocido, no eres nadie: no puedes tener una compensación ni cercana a lo que necesitas”.

Y, además, indicó que, si los profesionales no pueden reconocer el dolor de sus pacientes, no podrán hacer prácticamente nada desde el punto de vista asistencial.

Por otro lado, Quintana resaltó la necesidad de reducir el porcentaje de desconocimiento de las causas del dolor por parte de los pacientes y, en este punto, puso de relieve “el papel que desempeñan las asociaciones de pacientes, que son las que verdaderamente tienen una capacidad de trabajo en esta línea”.

Y Carina Escobar aludió a la formación como aspecto básico para “conocer mejor nuestra patología y saber cómo cuidarnos, qué recursos tenemos alrededor y cómo demandarlos”.

Concienciación

Por último, el encuentro se cerró en torno a la concienciación de la población que sufre dolor crónico de cara a que ésta cuente con los instrumentos imprescindibles para expresar de una mejor forma su patología.

María Madaríaga, en este sentido, calificó a la educación de “herramienta necesaria” y advirtió que ésta debe ser “una educación dada desde otros pacientes y desde los profesionales que investigan o conocen más ese campo”.

En este ámbito concreto, resaltó, “las sociedades científicas tenemos un papel y una responsabilidad importante porque necesitamos difundir ese conocimiento, fuera de lo estrictamente profesional, a la sociedad”. En este sentido, concluyó que “la colaboración con las asociaciones de pacientes” también es fundamental “para hacerlo realidad”.

Y la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes resaltó la importancia del movimiento asociativo, de ofrecer testimonios válidos y de dar visibilidad al dolor crónico. “La gente debe ver que es posible tener una vida más o menos gestionada, participar en la sociedad, tener trabajo y no perder la ilusión por toda la carga de enfermedad que tengamos”, afirmó. Pero también recordó que “esto es difícil de asumir” ya que “sólo un 8% de los pacientes llega a asumir la situación de enfermedad, de cómo gestionarla y aceptarla…”. Y en este punto recalcó que “ahí tenemos que sentir que el sistema sanitario gestiona la cronicidad y ayuda a los pacientes a tener una corresponsabilidad con su salud para que puedan liberarse de su enfermedad, aunque convivan con ella”.

Continúa Leyendo

El acceso a la vivienda, falta de previsión política

Por Ángel Martínez León

Un delirante día en la cabeza de Santi Balmes

Por Jorge Fernández Mencías

El fenómeno Quintero

Por Pedro Fernández

“El mundo está para hacérnoslo mirar”

Por David Martínez Menayo